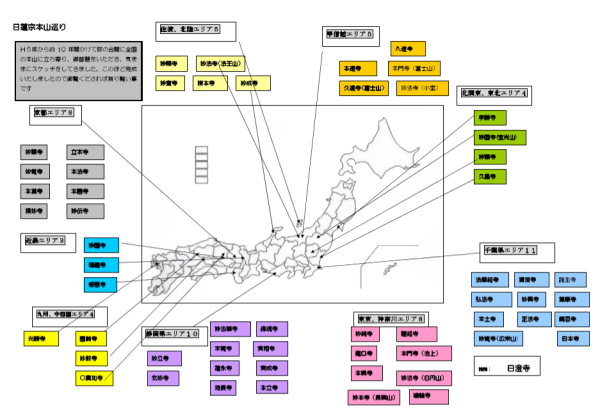

(東京、神奈川エリア)

このエリアには8の本山、大本山があります。

1.ここは 龍口寺です。藤沢市片瀬にあります。H10.3.7描く

日蓮聖人の4大法難のうち生涯を画する最も大きな竜口法難刑場の跡に建立された寺である。 山号を寂光山という

宗祖が幕府に「立正安国論」を建白したのは1260年仏法の混乱から国が乱れる ことを論じたもので宗祖は鎌倉の高僧11人に諌状を送り正邪の対決を迫った。幕府は彼等の策動に のり聖人を罪科に問い首を刎ねんとした,いざ頚を打ち落とそうとした時一天俄かに曇り烈風、豪雨 天地震動し斬れず処刑できなかった。宗祖入滅后直弟子の日法上人により一宇が建立され1337年より 歴史が始まる。

2. ここは柴又の題経寺です。H12.10.1描く

当山は経栄山題経寺と言い日蓮宗の寺院ですが寅さんで有名な 柴又の帝釈天でとおっています。 開山は日忠上人ですが実際は日忠上人の弟子の第2代の題経院 日栄上人がこの寺の開基です。当山には昔から日蓮上人が刻んだ 帝釈天の本尊が安置されており、一時所在不明となったが本堂修復 の際1779年の春庚申の日に見つかり以後「庚申の日」を縁日と定め 以後帝釈天の信仰は江戸中に広まり「宵庚申」の参拝として江戸庶民 に深く浸透し現代まで続いています。 帝釈天はもとはインドのバラモン教の神で雷神であり、武勇神である 力の強い神様です。仏教に取り入れられ仏法守護神となりました。 又帝釈堂の内外には数多くの木彫りがほどこされ特に内陣の外側 にある10枚の胴羽目彫刻は法華経説話彫刻として有名です。

3. ここは横浜市泉区上飯田町の本興寺です。H10.3.7描く

始めは日蓮上人の直弟子天目上人が 鎌倉に開創した寺で聖人が辻説法の途中休憩されたので休息山本興寺と称していたが日什大正師の 教化にふれ改派「法華山本興寺」とし1382年日什上人を開祖としている。

4.ここは池上の本門寺です。H10.5.5描く

1282年日蓮上人61歳をもって入滅された最後の地です。 長栄山本門寺と呼ばれ大本山の一つ宗祖の霊跡です。 1274年幕府の工匠池上宗伸が領地に一宇を建立される。 其の後徳川歴代の将軍、諸侯の尊り深く徳川家の霊廟がある。 大堂の宗祖尊像は国宝。

☆表紙へ ☆次のページ